カテゴリー: 未分類

樋口一葉本人が語っているよう

「パトス」2013 VOL.84 P.11より

幸田先生の場合、樋口一葉の作品を読むに当たって、一葉になりきって読まれます。読む作品を研究するだけでなく、他の作品や日記など、あらゆる手掛かりで、作者の心に近づこうとされました。

そして圧巻は、本を持たれないことです。作品が身にしみこんでいますから、本はかえって邪魔になるのです。じっと聴衆の方に目を向けて読まれます、というより語られます。

舞台の他に、毎年の一葉忌に一葉ゆかりの寺・法真寺の本堂の仏像の前で朗読されましたが、「一葉本人が来て語っているようだ」「一葉さんが乗り移っているのだ」と評されてきました。

もっとも幸田先生ご自身は、「仏さまに背を向けるなんて申し訳ない」とすまなそうでした。

「身にしみこんでいる」逸話

「パトス」2013 VOL.84 P.11より

幸田先生の樋口一葉作品の一語一語が、頭の中に入っているのと書きました。それについて私が経験したおもしろい話があります。

私の出席していた幸田先生の教室で、いつもと違うカット版の台本を持たれて朗読を始められましたが、「あら、この文の続きは、こう読んできたから、ついいつものように読んでしまう。文章がリズム的に体に入ってしまっているから、口をついてでちゃうのよ」と苦笑されていたことがありました。それほど文章が、音として、場面として身にしみていらっしゃいました。

源氏物語の朗読指導の時でした。「あら、今日は老眼鏡を忘れてきてしまったワ」。それでも間違えず、すらすら読まれました。見えているはずないのに、、、文字が文字として認識できなくても、ぼんやりとした単語を拾って、文章の記憶を繰り出して読まれたのでしょう。身にしみこむとはすごいことです。

幸田先生ほどの本物の朗読となると、作品に向き合う態度がまるでちがう、とますます尊敬しました。

朗読は解釈

「どうやったら人に作品を渡せるか、という謙虚な思いは、何度もその作品を一生懸命に読んで自分なりに解釈しておくことで、裏打ちされる必要があるのです。」(「朗読の楽しみ」p.38)

読み手は自分で、徹底的に「解釈」しなければなりません。「正しいと思われる解釈に向かって、日々努力していく、これが朗読の正しい姿ではないかと思います(同p.38)」、という言葉を残されています。

※ ※ ※

幸田先生の樋口一葉作品の朗読は本を持たれません。あの小説全部の一語一語が、頭の中に入っているのです。先生には「暗記する」という意識はなかったようです。「本を見ないでも勝手に言葉が口から出て来るまで、徹底的に読んでおく」のだそうです。

幸田先生の場合、樋口一葉の作品を読むに当たって、一葉の別の作品を読むことはもちろん、日記を読む、ご遺族の方の話を聞く、研究者の話を聞く、一葉の住んでいた丸山福山町を歩いてみる、など、「一歩でも一葉の気持ちに近づきたい」、そんな気持ちで一葉の作品の朗読と向かい合っておられました。

※ ※ ※

感動を伝えるためには、作品にほれ込んで、作品を深く解釈することが不可欠だということでしょう。

聞き手に手渡す

幸田先生はご著書の「朗読の楽しみ」の中で、「朗読とは、作品を聞き手にきちんと手渡すことだ」とおっしゃっています。

朗読は、聞かせる相手がいる行為です。自分のためだけに声を出して読む「音読」とは、ここが違います。聞き手といっしょに朗読はつくられる、ということでもあります。「朗読のいわば勘どころにくると、すーっと息が静まるのがわかります。それを私も感じとって、呼吸の深みにさらに言葉を手渡していきます。音を吸いとるように、読み手と聞き手の呼吸が一致し、作品がその場でつくりあげられる、幸せな瞬間です」と書いておられます。

「客席は、舞台によって差はありますが、意外にこちらからはよく見えるものです。知っている人が目にはいると、ちょっとうれしくなることはあります。」

え?やっぱり、あのとき、幸田先生は舞台から私が見えていたんだ。私に手渡してくださったんだ、といまさら感動です。おおぜいのなかのひとりではあったでしょうが、少なくとも私にはそう感じさせられる朗読でした。「朗読は一期一会」という先生の言葉の重みが身に沁みます。

しかし、人に伝えるためには、そんな舞台上のテクニックではなく、「作品の解釈」というもっと本質的なものがありそうです。

語りかけられているような・・・

幸田弘子先生の朗読は、作者自身に成り代わって、私個人に語りかけて下さっているような朗読でした。

私はあるとき、ホールの後部座席に近い端の方に坐っていました。この時、先生は本をほとんどご覧になりません。目を座席の方に向けて読まれるのです。やがて、私の坐っている方向にも顔を向けられて語られますと、かなりの距離があるにもかかわらず、私の周囲の人たちは消えて、幸田先生が私ひとりに語りかけて下さっているような感覚になりました。ドキッとするというか、先生の語りに吸い込まれていく感覚でした。

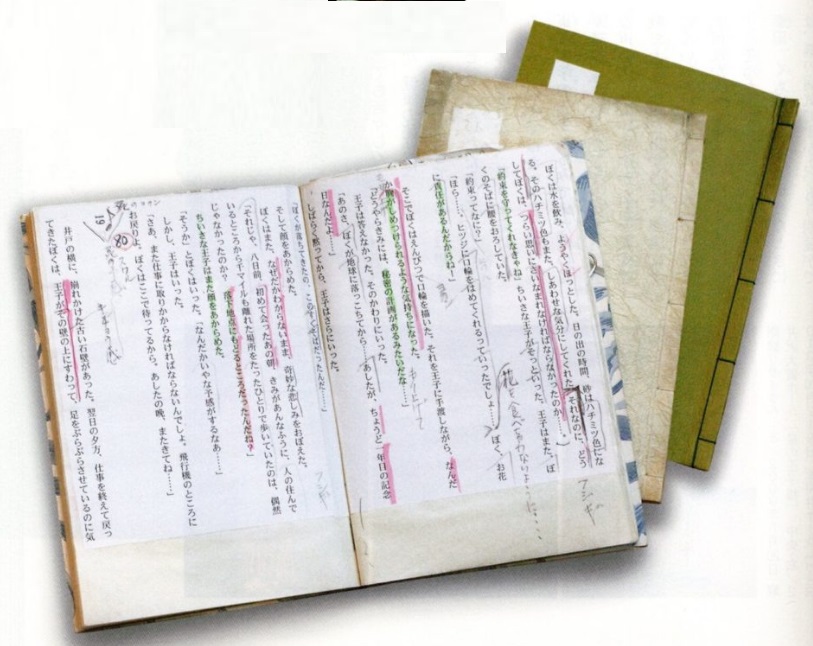

(写真:浅野いずみ)

文:あべともゆき

2009年から「源氏物語を朗む会(幸田先生の朗読教室)」に通う。2018年2019年の幸田弘子朗読会の裏方として手伝う。

今後は残された資料などを公開して参ります

未公開の資料や新しく発見された資料を公開して参ります。

朗読の小部屋ページなどをご覧ください。

-3.jpg)